Pourquoi remplacer les solvants ?

La majorité des solvants étant volatils et inflammables, leurs vapeurs vont former des mélanges avec l’air environnant, ou d’autres gaz, suivant les situations.

Le tableau si-dessous donne un aperçu non exhaustif de ces substances les plus courantes:

| GAZ ET VAPEURS | ||

|---|---|---|

| Acétate d’éthyle | Essence | Méthane |

| Acétone | Ethane | Méthanol |

| Acétylène | Ether | Naphtalène |

| Alcool éthylique | Gasoil | Nitrométhane |

| Ammoniac | Gaz de ville | Pentane |

| Benzène | Hexane | Propane |

| Bisulfure de Carbone | Hydrogène | Propanol |

| Butadiène | Irrite d’éthyle | Styrène |

| Butane | Limonène | Xylène |

| Mazout |

| POUSSIÈRES | |

|---|---|

| Acide acétylsalicylique | Fécule de maïs |

| Acide ascorbique | Lair en poudre |

| Aluminium | Liège |

| Amidon (blé) | Malt |

| Asphalte | Paracétamol |

| Blé (vrac) | Polystyrène |

| Cacao | Riz |

| Cellulose | Savon |

| Farine/froment) | Soja (farine) |

| Fécule de maïs | Sucre |

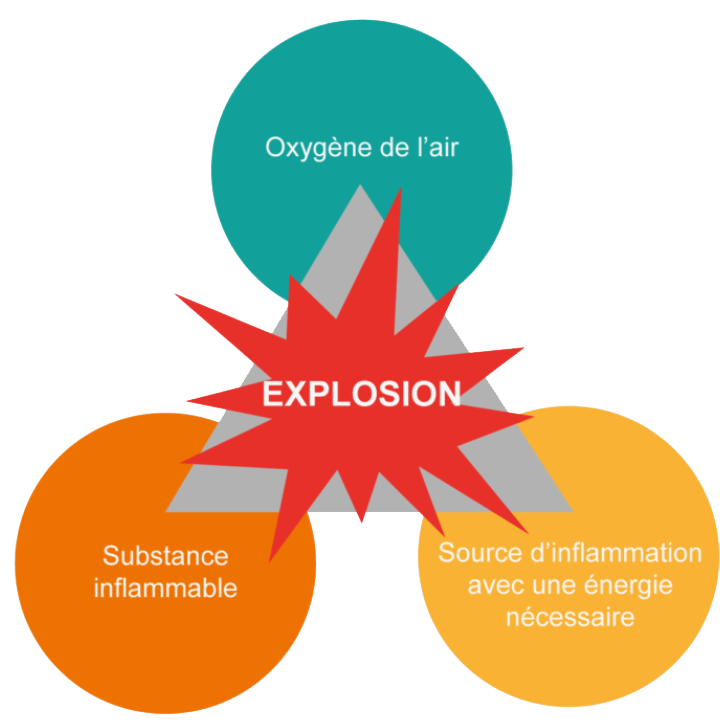

On comprend aisément qu’une possibilité d’inflammabilité ou d’explosivité peut survenir en fonction de la qualité du mélange solvant-comburant (air, oxygène, autre) et de la température environnante.

Point d’éclair

Une des caractéristiques importantes d’un solvant, c’est son point éclair (PE), appelé aussi usuellement température d’éclair, ou température de flash.

C’est la température minimale à laquelle le liquide va générer assez de vapeurs pour former avec l’air ambiant un mélange inflammable. Car, lors d’une combustion, ce sont bien les vapeurs qui brulent et pas le liquide.

Exemple de points d’éclair :

- acétone : ‑18°C,

- benzène : ‑11°C,

- toluène : 5°C,

- l’éthylbenzène : 15°C,

- pyridine : 20°C,

- le thinner cellulosique (mélange d’acétone, de toluène et d’autres hydrocarbures) :-23°C.

Si la température de votre solvant est inférieure à son point d’éclair, il n’y a pas assez de vapeurs inflammables, et donc, en présence d’une source d’inflammation, il ne peut y avoir de combustion.

Si, par contre, la température de votre solvant est supérieure à son point d’éclair, il y aura assez de vapeurs inflammables, et donc, en présence d’une source d’inflammation : BOUM !

Par exemple :

Gasoil : PE>56°C ; dans des conditions normales d’utilisation (température ambiante autour de 20°C), les vapeurs contenues dans un bidon de gasoil ne s’enflammeront jamais en présence d’une source d’inflammation.

Essence : PE=-40°C ; dans des conditions normales d’utilisation (température ambiante autour de 20°C), les vapeurs contenues dans un bidon d’essence s’enflammeront en présence d’une source d’inflammation.

Limite Inférieure et Supérieure d’Inflammabilité (LII et LSI) ou d’Explosivité (LIE et LSE)

La LII et la LSI s’expriment en pourcentage de solvant dans l’air. L’inflammabilité des solvants est en réalité celle d’un mélange solvant-air.

Le domaine d’inflammabilité d’un solvant se situe dans la fourchette entre la LII et la LSI.

En-dessous de la LII, il n’y a pas assez de solvant dans l’air pour que l’inflammabilité apparaisse. Au-dessus de la LSI, il y a trop de solvant pour que l’inflammabilité apparaisse.

Par exemple :

Gasoil : LII = 0,5% / LSI = 5% ; Cela signifie qu’à partir de 0,5% de vapeurs de gasoil dans l’air, un mélange inflammable peut se présenter.

Essence : LII = 0,5% / LSI = 5% ; Cela signifie qu’à partir de 1,4% de vapeurs d’essence dans l’air, un mélange inflammable peut se présenter.

Sources d’inflammation

Il existe de nombreuses sources d’inflammation qui peuvent causer une explosion :

- des surfaces chaudes,

- des flammes et des gaz chauds,

- des étincelles générées mécaniquement,

- des installations électriques,

- du courant électrique de compensation,

- de l’électricité statique,

- des ondes électromagnétiques (haute fréquence),

- la protection cathodique contre la corrosion,

- de l’électricité statique,

- la foudre,

- les radiations optiques,

- les ultrasons,

- les ondes de choc,

- des réactions exothermiques …

ATEX

En conséquences, les solvants habituellement utilisés dans les ateliers dans un cadre de maintenance sont réglementairement soumis à des mesures ATEX.

La réglementation ATEX (de ATmosphères EXplosives) est issue de deux directives européennes, une (ATEX 95) pour les équipements destinés à être utilises en zone ATEX, et une (ATEX 137) pour la protection des travailleurs.

Cette règlementation demande à tous les chefs d’établissements de maîtriser les risques relatifs à l’explosion dans ces milieux, au même titre que tous les autres risques professionnels.

Pour rappel sont de nature explosive :

- Les vapeurs de liquides inflammables (éthanol, acétone, toluène, kérosène, essence, etc,)

- Les gaz inflammables (méthane, propane, butane, sulfure d’hydrogène), etc.)

- Les nuages de poussières explosives (maïs, farine, pulvérulents organiques, etc)

- Les brouillards de liquides inflammables (aérosol …)

Les mesures ATEX sont de deux ordres : structurelles et organisationnelles.

Entre autres, les produits soumis doivent être stockés dans des environnements contrôlés (armoires, pièces, zones, …).

Mais aussi, à la lecture de ce qui précède, il paraît logique de suivre des procédure de travail qui évitent de se trouver à manipuler des solvants au-dessus de son point d’éclair et dans la fourchette LII-LSI.

Par exemple, travailler en-dessous de la LII, par diminution du taux de dégagement de vapeurs ou augmentation de la dilution avec de la ventilation pour avoir ce qui est appelé une étendue négligeable (EN). Travailler par contre au-dessus de la LSI expose les utilisateurs à d’autres risques.